近日,东南大学材料科学与工程学院、江苏省先进金属材料高技术研究重点实验室沈宝龙教授团队与松山湖材料实验室柯海波研究员团队合作,在提高非晶合金磁热和强韧性方面取得重要进展。相关成果以《双相纳米玻璃氢化物克服稀土基非晶合金强度-塑性制衡和磁热性能瓶颈》(Dual-phase nano-glass-hydrides overcome the strength-ductility trade-off and magnetocaloric bottlenecks of rare earth based amorphous alloys)为题在国际期刊《自然通讯》(Nature Communications)上在线发表。

磁制冷技术采用固态制冷材料,具有低碳环保、高效节能的特点,研发高性能制冷材料,是磁制冷技术发展与应用的关键和难题。磁性非晶合金作为磁制冷材料具有宽磁熵变峰、低矫顽力、高电阻率、高强度等优点。近年来,科学家已陆续开发出一系列具有较大磁熵变值和制冷量的非晶合金及其复合材料,日益引起人们的关注。然而,与具有巨磁热的晶态材料相比,非晶合金的峰值磁熵变较低且室温塑性变形能力差, 成为该类材料作为磁制冷剂应用的瓶颈。

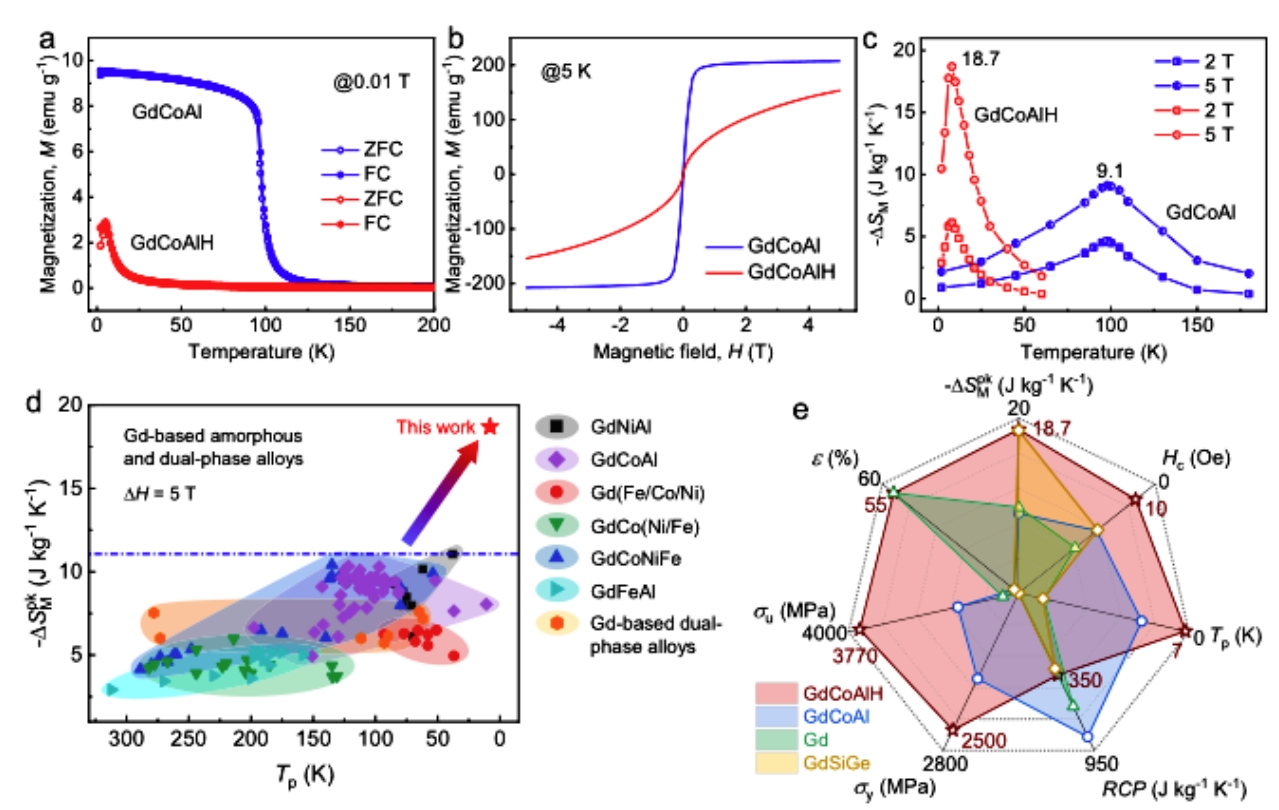

研究团队在长期从事非晶合金磁热与力学性能工作的基础上,采用气雾化法制备出Gd基非晶合金粉末,然后利用等温吸氢方法开发出具有稀土氢化物-非晶合金基体双相纳米结构的复合材料。该新型纳米材料展现出巨磁热效应,在5T外场下最大磁熵变值为18.7 Jkg−1K−1,比吸氢前GdAlCo非晶合金大105.5%。与传统合金吸氢后容易发生氢脆不同,该Gd基非晶合金吸氢后强度提高40%,塑性应变从几乎为零提高到70%,突破了非晶合金强度与韧性难以兼得的矛盾。微观原子结构表征分析揭示该材料优异的磁热和力学性能起源于其独特的双相纳米结构,平均尺寸3.6 nm的纳米氢化物均匀分布在非晶合金基底上。该项工作为开发具有优异力学性能的新型磁热及其他功能材料提供了科学指导。

博士生邵里良为本文第一作者,青年教师罗强研究员、沈宝龙教授与松山湖材料实验室柯海波研究员为共同通讯作者,东南大学为第一通讯单位。该工作得到国家自然科学基金重点项目资助。

登录

登录