随着集成电路技术的快速发展,硅基互补极性金属-氧化物-半导体(CMOS)晶体管尺寸的持续微缩为数字电路带来了速度提升、功耗降低和集成度提高等显著收益,但尺寸缩减同时也对先进工艺节点下的模拟电路的设计带来严峻挑战。硅基CMOS技术在尺寸缩减过程中,短沟道效应使得晶体管的电流饱和特性显著恶化,本征增益(用于表征晶体管所能提供的最大电压增益)持续衰退,限制了高精度模拟电路的设计。现有的器件层面的解决方案,普遍存在驱动电流低、工艺兼容性差或难以实现互补极性器件集成等问题。

针对这一问题,北京大学电子学院胡又凡-彭练矛团队,基于碳纳米管材料和碳纳米管晶体管的特性进行研究,于近期首次报道了碳纳米管CMOS晶体管中亚阈值区的本征负微分电阻效应和电流超饱和现象。研究表明,碳基CMOS晶体管中存在长且平坦的负-正微分电阻转变边界,对应电流超饱和现象和本征增益奇点(微分电导趋近于零,本征增益趋于无穷大)。当晶体管偏置在超饱和区域附近,可取得102至106的超高且指数可调增益。

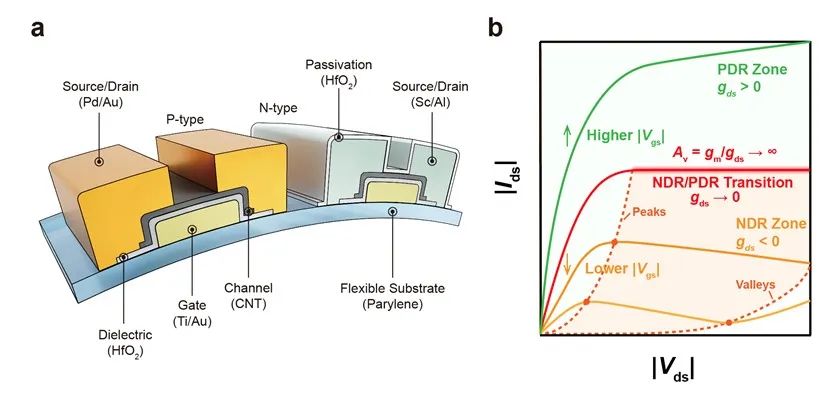

图1 超饱和的碳基CMOS晶体管

a, 柔性碳基CMOS晶体管结构示意图

b, 碳基CMOS晶体管的输出曲线示意图,包含亚阈值区的本征负微分电阻效应和电流超饱和现象

研究发现,碳基器件本征增益奇点在器件沟道长度缩减至深亚微米尺度下仍可保持,证明了碳基器件的高增益特性可以有效抵御尺寸缩减衰退。此外,在亚阈值区表现NDR与电流超饱和特性的器件在开态仍可具备优异的电学性能,微米尺度的柔性碳基CMOS晶体管开态电流和跨导值均超过目前已有报道的同等尺寸其他柔性CMOS晶体管技术,沟道尺寸缩减至深亚微米的碳基晶体管的开态电流密度超过1 mA/μm,性能与先进节点硅基器件相当,展现了碳基技术在构建下一代模拟与混合信号集成电路中的潜力。

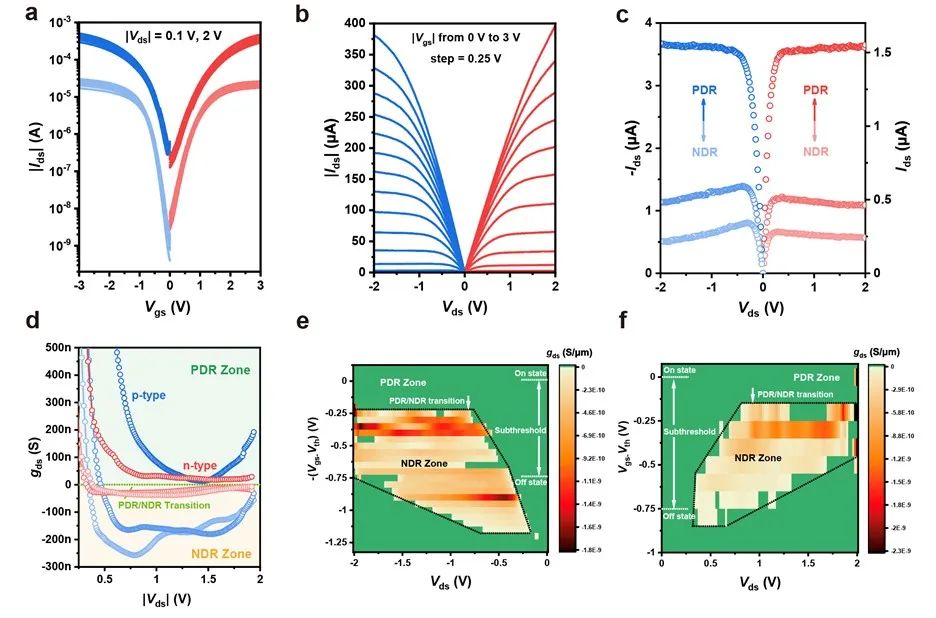

图2 超饱和碳基CMOS晶体管的电学特性表征

a-b, 晶体管的转移与输出特性图

c-d, 亚阈值区负-正微分电阻转变曲线与微分电导提取

e-f, 晶体管的微分电导图,包含大面积的栅压可调NDR区域

研究进一步从物理机制层面揭示了窄带隙材料中双极性载流子竞争导致NDR效应的机理,并通过能带工程验证了NDR机制在碳纳米管等窄带隙半导体材料体系中的普适性。碳纳米管的准一维形态所致的无费米钉扎效应、超薄体带来的强静电控制能力等优异特性使得碳基CMOS晶体管中的NDR效应具有大的电压窗口和平坦的转变边界,进一步使得器件的本征增益奇点效应可以在实际电路中得到应用。基于以上发现,研究团队构建的柔性碳基CMOS运算放大器在单级结构中实现了35至60分贝的可调增益范围,单级增益远超此前同类工作,且无需复杂外围电路即可实现指数可调增益,展示出碳基CMOS技术基于自身器件特点进行电路拓扑创新的可能性。同时,基于NDR机制的普适性,研究的相关工作也有望延伸至其他窄带隙半导体、新兴低维材料体系中。

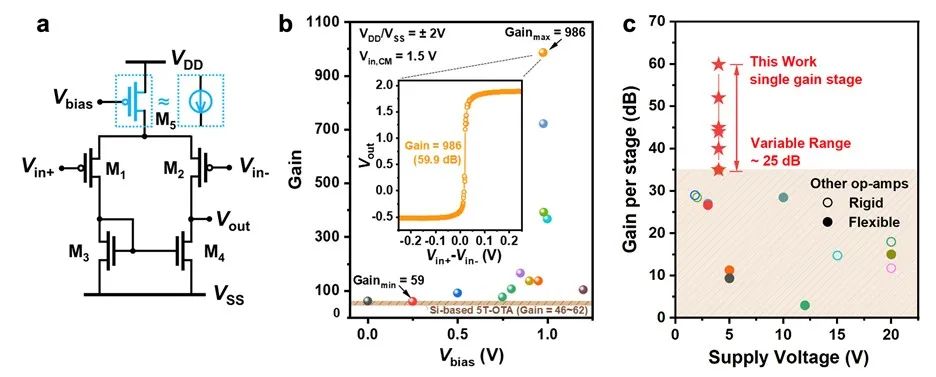

图3 具备超高和指数可调增益的柔性碳基CMOS运算放大器

a, 基于柔性碳基CMOS晶体管构建的五管运算放大器电路图

b, 柔性碳基CMOS运算放大器在尾电流源管不同偏置状态下取得35dB-60dB的指数可调增益

c, 与代表性工作对比

以上相关成果以《具有本征增益奇点的超饱和互补极性碳纳米管晶体管》(Super-saturated complementary carbon nanotube transistors with intrinsic gain singularities)为题,于2025年4月10日在线发表于《自然 通讯》(Nature Communications)。该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目以及纳米器件物理与化学教育部重点实验室的支持。北京大学电子学院博雅博士后龙冠桦为论文第一作者,胡又凡副教授和彭练矛教授为论文共同通讯作者,论文的主要合作作者还包括北京大学电子学院张志勇教授与梁学磊教授、北京邮电大学张盼盼研究员以及清华大学孙楠教授等。该成果为柔性和碳基电子在模拟与混合信号集成电路领域的进一步发展提供了关键技术支撑,有望进一步推动实现柔性和碳基电子在智能物联网边缘节点、自适应人机交互系统等应用场景下的应用和创新发展。

评论

文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

登录参与评论

0/1000